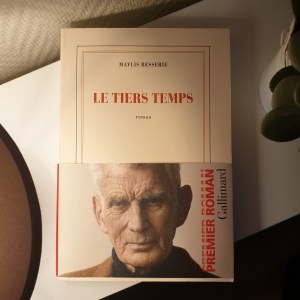

Éditions Gallimard, coll. Blanche, février 2020 ; 184 p.

★★★★★★★★★☆

Mon avis :

« Certes Samuel Beckett a bien existé, certes il a fini ses jours dans une maison de retraite nommée le Tiers-Temps, à Paris où il vivait exilé depuis un demi-siècle. Pourtant ce livre est un roman. Mon entreprise n’est pas biographique. Elle a consisté à faire de Beckett, à partir de fait réels et imaginaires, un personnage face à sa fin, semblable à ceux qui peuplent son œuvre. » (Maylis Besserie)

Alors autant j’ai sauté de joie chez mon libraire en reconnaissant le visage de Beckett sur la jaquette de couverture, autant j’ai aussi gémi intérieurement en découvrant de quoi il retournait. Un peu soupé quand même des biographies romancées, des exofictions, comme on dit aujourd’hui. Surtout sur Beckett. Damned. J’ai une vénération pour Samuel Beckett. Beau comme un dieu, l’archange du désespoir. Et donc – ceci expliquant sans doute cela – cette lecture m’a posé problème au début. Que quelqu’un qui ne l’a pas connu le fasse penser et parler. L’incarne à ce point, dans l’intimité. Franchement, ça ne passait tellement pas que j’ai mis le livre de côté.

En plus, cette petite anecdote n’a rien fait pour arranger mes réticences : page 25, nous sommes le 29 juillet 1989 et Beckett s’exprime ainsi : « Quand je suis à ma table, autour de dix-huit heures, je contemple la lune, si le ciel est sans nuages. La nuit se pose sur moi, comme au bord du lac de Glendalough ». Pardon ? La nuit à 18h en juillet à Paris ? C’te blague. J’ai failli marcher sur ma mâchoire, vu l’erreur. Ou comment nous faire sortir avec violence de l’histoire. Après coup, quand même, je me suis demandé si cela n’était pas fait exprès, justement, comme un rappel au lecteur qu’il ne s’agit pas là de la vérité, que ce livre reste un roman. C’est vraiment bizarre en tous cas. Enfin bref.

Quelques semaines plus tard, je me suis décidée à reprendre Le Tiers-Temps depuis le début, motivée pour aller au-delà de mes préjugés, et cette fois terminer le livre.

« Il faut dire que les taiseux dont je suis ont, en général, une propension incroyable à se trouver face à des individus dont l’art a ceci de particulier qu’il consiste à dire très peu avec un nombre incalculable de mots. »

Et la magie a opéré. Ma lecture avançant, sans même m’en rendre compte, j’ai arrêté de grincer des dents. Captivée. La plume de Maylis Besserie est remarquable et son ton très juste. Elle connaît certainement bien le grand homme, ses biographies sont nombreuses et sa correspondance, volumineuse. En tous cas, non seulement les lieux et certains événements sont réels, mais surtout, surtout ! On retrouve vraiment Beckett entre les lignes, pour ceux qui l’ont un peu fréquenté dans son oeuvre. Il est là. Dans les silences et son humour caustique, dans le rythme et le sens, l’ironie et l’étincelle. C’est comme si on l’avait devant nous. Et c’est tellement, tellement, poignant.

La narration alterne entre les pensées élastiques et butinantes de Beckett et sa routine au Tiers-Temps. Bribes de vie – son amitié avec Joyce, sa femme Suzanne, le coup de couteau qui l’a cloué à l’hôpital en 1938, sa complicité avec son éditeur, sa maison à Ussy –, réflexions, bulletins de santé. Les dernières semaines d’un vieil homme ; lui observe la vie, ses souvenirs et son quotidien, d’un même esprit, tandis que Maylis Besserie l’entoure d’une admiration pleine de tendresse.

Et donc, malgré toutes mes préventions, je dois admettre que j’ai profondément aimé ce livre. Il est même carrément brillant, dans le regard qu’il offre sur la fin de vie et toute l’émotion qu’il déploie.

« Je rassemble les dernières cellules valides de mon esprit rabougri. Travail laborieux : deux lignes, tout au plus, les jours de grand vent. J’avance si lentement que j’ai le sentiment d’avoir arrêté. D’ailleurs, conformément aux règles de la physique, il est probable qu’à force de ralentir je m’arrête. Que j’en finisse avec les mots ou eux avec moi. »

***

Je ne résiste pas à vous partager un extrait plus long, que je trouve extraordinaire (p. 125-126) :

« Suzanne les a tous vus. Les éditeurs, les metteurs en scène – ceux qui m’ont sorti du trou que j’avais creusé moi-même. Pas un trou déplaisant, d’ailleurs. Du moins m’y étais-je habitué sans le moindre effort. Sans qu’il me fasse l’effet d’un trou, je veux dire d’une faille ou d’une déchirure. Non, mon trou ou plutôt le trou dans lequel je me trouvais, au moment où l’on m’en a sorti, s’apparentait plus à une cachette. Une cachette dans laquelle je me plaisais à écrire. Dans laquelle je pouvais enfin écrire tout mon saoul. Sans me préoccuper en rien du reste. Des restes du monde qui se trouvait au-dessus de moi. Dans mon trou, j’étais enterré jusqu’au-dessus de la taille, les mains libres pour noircir frénétiquement les pages. Vannes ouvertes. Débloqué de la plume, telle une palombe – oiseau migrateur – qui, blessée, s’est vue contrainte d’interrompre son voyage et qui, recouvrant son aile valide, décide alors de la déployer. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à ce que l’ivresse du vol la fasse mollement retomber sur la première branche. À moins qu’une cartouche ne vienne interrompre sa course. Fin tragique. Ce ne fut pas la mienne.

À vrai dire, dans mon trou – le trou que j’avais gratté moi-même et dans lequel je grattais – j’étais, peut-être pas heureux, mais soulagé. Oui, soulagé. Gratter, ça soulage. Au moins sur le coup. J’étais d’autant plus soulagé que l’accumulation trop longue qui avait précédé la période de grattage avait eu pour effet de former une sorte d’abcès qui me faisait souffrir et que le grattage avait libéré. Plaisir du malade. Petit plaisir. S’était ensuivi un déferlement de pus. Ça pissait comme des rapides. Une demi-vie qui s’écoulait, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Qu’il n’en faut pour tout dire. Qu’il n’en fallait pour l’écrire. Je m’occupais de la fuite. Bottes aux pieds. Tentant de vider le trou à mesure qu’il s’emplissait de la demi-vie qui me revenait à la figure. Qui me revenait. Qu’il fallait que je délivre. Accouchement avec douleur. L’oreille attentive – celle que j’imaginais toujours derrière moi lorsque j’écrivais – était à mes côtés. Dans le trou. À mes côtés, parmi les innombrables personnages, les innommables auxquels il fallait pourtant que je trouve un nom. Ça venait comme ça : Molloy, Estragon, Vladimir, Malone. Ça venait. Ils venaient tous. D’ailleurs, le trou était plein. Comme un œuf frais de la veille. »

3 comments for “Le Tiers-Temps – Maylis Besserie (#Beckett)”